Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec

Guide thématique

Des origines à 1849 : une participation politique limitée

Des Premiers peuples à l’Acte constitutionnel de 1791

La participation des femmes au monde politique sur l’actuel territoire du Québec demeure très ancienne. Elle trouve ses origines au sein des Premières Nations, où le modèle de société matrilinéaire et le fonctionnement par consensus sont répandus. On considère aujourd’hui qu’il règne une certaine égalité des sexes au sein des nations autochtones de la région des Grands Lacs et de la Vallée laurentienne, du moins avant l’arrivée des Européens[1]. Si la participation des femmes contemporaines dans la vie civique n’est pas en ligne directe avec ces pratiques autochtones séculaires, ces dernières n’en constituent pas moins une empreinte singulière de démocratie, notamment à l’époque où les monarchies soutiennent les explorations dans les Amériques.

D’essence holistique et animiste[2], les cultures autochtones pratiquent une division entre les sexes, mais elles n’établissent pas de domination de l’un sur l’autre. Les relations sont fondées sur la complémentarité[3],[4] et l’apport de chacun, sans égard au genre. Comme le résume Denys Delâge : « les activités polarisées par la vie sont propres aux femmes, l’agriculture et le maternage, tandis que celles qui se rattachent à la mort, la guerre et la chasse, sont masculines »[5]. Bien que les hommes représentent leurs nations respectives, combattent en leurs noms ou signent les traités avec les Européens, les femmes détiennent des pouvoirs variés et étendus. Selon les nations et les aires géographiques, elles décident d’autoriser une guerre et d’y mettre un terme. Elles peuvent nommer ou destituer un chef. Elles contrôlent les moyens de production et de subsistance[6]. D’après l’état actuel des connaissances, leur influence dans les prises de décisions est semblable à celle des hommes, voire supérieure. Les femmes constituent ainsi la clé de voûte de l’organisation politique, économique et sociale[7],[8]. Il demeure toutefois complexe de saisir avec clarté l’influence et le rôle que pouvaient jouer les femmes autochtones sur le plan politique, tout comme le degré d’égalité dont elles jouissaient[9]. Il est néanmoins manifeste qu’elles occupaient une place centrale, située aux antipodes de celle tenue par les premières arrivantes en Nouvelle-France[10].

Les premiers contacts, la traite des fourrures et la colonisation entraînent lentement de profonds bouleversements sociaux parmi les premiers peuples. Pour les femmes autochtones, le choc est brutal autant qu’imprévisible, car elles se butent au système de valeurs du Vieux Continent, porté par les missionnaires et les représentants du pouvoir royal[11]. Elles jouent pourtant un rôle déterminant dans l’accueil et l’hybridation culturelle des premières vagues d’arrivants masculins. Champlain aurait ainsi déclaré à des délégués innus : « nos fils s’uniront à vos filles, et nous ne formerons qu’un seul peuple[12] ». S’il en va bien autrement, il est admis du moins que les femmes autochtones participent activement aux échanges commerciaux[13] et aux transferts culturels, notamment en nouant des unions, officielles ou non, avec les explorateurs et autres coureurs des bois[14]. La Couronne encourage même le mariage de colons avec les femmes autochtones par l’octroi d’une dot de 50 livres[15].

Au milieu du XVIIe siècle, la Nouvelle-France est très majoritairement peuplée d’hommes. Afin de remédier au déséquilibre démographique de la jeune colonie, la Couronne s’attache à recruter de jeunes femmes disposées à s’y établir, les célèbres « Filles du Roy[16] ». À partir de 1663, on estime que 770 candidates ont été recrutées par les autorités françaises, ce qui contribua à solidifier le fragile peuplement et à le féminiser.

À mesure que les Européennes s’établissent, les femmes des Premières Nations sont progressivement reléguées, dans l’esprit des colonisateurs, à un statut moins respectable[17]. La place qu’elles occupent est graduellement discréditée par ceux qui jouissent du privilège d’écrire, ce qui n’exclut pas les unions mixtes cependant[18]. L’évangélisation, l’expansion territoriale, l’intensification du commerce et les guerres incessantes perturbent leurs rôles traditionnels[19]. Progressivement, les normes, les codes et les usages des colonisateurs, qui cherchent avant tout à s’adresser à des hommes, s’imposent dans la conduite des affaires politiques et en excluent les femmes autochtones.

Depuis 1664, la colonie est régie selon la Coutume de Paris, qui encadre l’incapacité juridique des filles mineures et des femmes mariées[20]. On s’accorde à dire qu’elles vivent dans une société patriarcale quasi identique aux sociétés européennes. Le plus souvent mariées avant leur majorité, fixée à 25 ans par la loi, les femmes sont ainsi considérées comme des sujets mineurs sous la tutelle maritale. Sans être exclues de la Cité, les femmes sont cantonnées à la sphère domestique. Elles ne peuvent pas voter ou être éligibles aux assemblées délibératives ou représentatives de l’intérêt public qui fleurissent au cours du Régime français, comme les communautés d’habitants, les procureurs-syndics ou les assemblées paroissiales[21].

Toutefois, il existe quelques situations où le cadre légal concède aux femmes laïques une autonomie plus étendue. Ainsi, des héritières ou des veuves bénéficient du statut de seigneuresses, leur permettant d’être usufruitières de leurs fiefs[22]. On connaît également l’existence d’octrois de procurations dont les bénéficiaires sont des femmes[23]. En cas d’absence prolongée ou de décès du chef de famille, les épouses ou les filles sont associées aux affaires et obtiennent le droit de prendre des décisions.

Même s’ils sont prévus par la loi, ces cas de femmes en situation de gestion et d’autonomie relèvent plutôt de l’exception. D’abord, ce droit demeure l’apanage d’une certaine élite coloniale. Ensuite, la procuration ou l’octroi de concessions seigneuriales constituent des pouvoirs limités, car ils surviennent, la plupart du temps, dans l’attente d’un époux, d’un fils ou la déclaration d’un héritier apparenté. Bref, ils sont prévus en dernier recours, lorsqu’aucun homme ne peut être désigné.

Par ailleurs, les règles de succession en vigueur, comme le droit d’aînesse, favorisent largement les hommes et consacrent l’inégalité des femmes. Dans un monde où le pouvoir et la richesse reposent encore sur la propriété foncière, les barrières imposées par la Coutume de Paris dans ce domaine demeurent des obstacles structurels à l’autonomie de la femme d’Ancien Régime, peu importe où elle se trouve[24].

Les procurations semblent plus courantes dans le monde du négoce et des métiers. Il est même fréquent d’y trouver des femmes en situation de gestion ou d’autorité, même si leur degré d’autonomie demeure toujours lié à la volonté de l’époux[25]. Il est attesté que des femmes participent au grand commerce transatlantique; elle sont présentes dans l’industrie naissante et s’impliquent dans des entreprises d’exploitation du territoire ou dans l’approvisionnement de la Couronne[26]. On connaît, par exemple, le parcours de Marie-Anne Barbel, considérée comme la plus illustre négociante canadienne[27] ou celui de Marie-Charlotte Charest, exploitante de pêcheries au Labrador. En 1705, Agathe de Saint-Père ouvre la première manufacture d’étoffe et se lance dans l’exportation de sucre d’érable[28]. Les sphères économiques et politiques demeurant peu étanches dans l’univers colonial, ces parcours féminins dans le milieu des affaires montrent la capacité des femmes d’entrer dans le jeu de pouvoir et de s’y faire une place.

Le rôle et les réalisations des religieuses en Nouvelle-France sont globalement mieux connus que ceux des femmes séculières. À partir des années 1630, elles participent au développement social de la colonie et à son enracinement. En 1639, les Ursulines menées par Marie Guyart débarquent à Québec dans le but d’éduquer les jeunes filles et d’évangéliser les filles autochtones. Arrivées sur le même navire, les Augustines Marie Forestier et Marie Guenet fondent l’Hôtel-Dieu, le premier hôpital d’Amérique du Nord. Ces trois figures précèdent tout un mouvement missionnaire menant à la fondation d’un grand nombre d’institutions d’enseignement et d’hôpitaux le long du fleuve Saint-Laurent[29],[30]. Marguerite Bourgeoys et la congrégation de Notre-Dame, ou encore Marguerite d’Youville et les Sœurs grises, sont autant d’exemples de femmes dont l’influence, si elle ne fut pas politique au sens strict, fut déterminante dans la colonie.

Tout au long du Régime français, quelques personnalités féminines se distinguent en dehors des communautés religieuses. Bien qu’exceptionnels, leurs parcours laissent entendre qu’il était possible pour des femmes d’intégrer les dynamiques politiques de la colonie. C’est le cas de Jeanne Mance et de Madeleine de la Peltrie, pionnières de la fondation de Montréal. En dehors des figures héroïques traditionnelles telles que Madeleine de Verchères, des femmes anonymes n’hésitent pas à battre le pavé et à faire entendre leurs voix lorsque nécessaire, comme le suggère l’extrait suivant tiré du registre des délibérations du Conseil souverain (Conseil supérieur) : « Dans la capitale, en juillet 1714, c’est d’abord un groupe de huit femmes de Québec qui se présente devant le Conseil supérieur pour protester contre la cherté et la piètre qualité du pain[31]. » Les femmes sont également bien présentes dans la sphère judiciaire où il est courant de les croiser devant les tribunaux. Les recherches montrent qu’elles disposent d’un bagage culturel qui leur permet d’accuser une personne, un établissement, les autorités, etc. ou de se défendre en justice, même lorsqu’elles sont issues de milieux populaires. Comme l’observe Dominique Deslandres dans les archives de la juridiction de Montréal, « on y voit en effet des femmes de tout âge, de toute condition et de toute ethnie faire valoir leurs droits[32] ». Certaines, comme Thérèse Catin ou Françoise Laurent, bataillent en cour pendant plusieurs années pour rétablir leur réputation, allant même jusqu’à écrire directement au Conseil de la Marine, à Versailles[33].

Cependant, l’écrasante majorité des femmes demeurent cantonnées à l’univers domestique, quelles que soient leurs situations socioéconomiques. Conformément aux dogmes sociaux de l’époque, elles vivent toujours sous la domination masculine[34]. Il convient également de noter que des femmes noires et autochtones vivent sous le régime d’esclavage dans la colonie, principalement en tant que domestiques. Elles composent environ la moitié des 4200 esclaves recensés au Canada, de l’arrivée des Européens à l’abolition de la servilité en 1834[35].

À bien des égards, la deuxième moitié du XVIIIe siècle foisonne d’événements et de renversements. La conquête de la Nouvelle-France par les Britanniques, la signature du traité de Paris en 1763 et la guerre d’Indépendance américaine marquent plusieurs tournants dans la colonie. Tout d’abord, elle passe d’une monarchie absolue à une monarchie parlementaire. Ensuite, elle est désormais régie par un système juridique hybride, issu de la common law, du droit civil français et du droit criminel anglais. Si l’Acte de Québec signé en 1774 maintient certains cadres favorables aux sujets francophones[36], les sujets anglophones revendiquent rapidement des droits semblables à ceux en vigueur ailleurs dans l’Empire britannique. Ils obtiennent satisfaction à l’orée du XIXe siècle. Cela dans un contexte où l’immigration de colons provenant des îles britanniques et la venue de nombreux loyalistes, à compter de 1783, transforment le paysage sociopolitique de la Province de Québec.

1791-1849 : un droit de vote contesté

L’Acte constitutionnel promulgué en 1791 divise la Province de Québec en deux colonies régies par un droit différent. Le Haut-Canada est administré sous le régime de la common law tandis qu’au Bas-Canada, on conserve le droit civil français. L’Acte constitutionnel reproduit le modèle britannique en l’adaptant aux réalités coloniales. Il établit le parlementarisme de type Westminster dans chacune des provinces, avec une assemblée législative et un conseil législatif distincts. Cette loi donne également aux propriétaires terriens le droit d’élire des représentants. Conformément à l’esprit de l’époque, on considère que seules les personnes qui possèdent (ou louent) une propriété demeurent suffisamment éclairées pour s’exprimer lors d’un scrutin. Autrement dit, le droit de vote est lié à la propriété foncière. Contre toute attente, la Coutume de Paris combinée au cens électoral a une conséquence inattendue au Bas-Canada : certaines femmes obtiennent le droit de vote.

La Coutume de Paris est moins restrictive à l’égard des femmes que ne l’est la common law[37] en matière de droit de propriété et de succession. De ce fait, les veuves et les héritières célibataires demeurant propriétaires ne sont pas rares dans l’ancienne colonie française. En outre, l’Acte constitutionnel ne faisant aucunement référence au genre – on y emploie le terme de « personnes » – le droit de vote aux femmes n’y est ainsi pas formellement proscrit[38].

Cette situation ambigüe résulte probablement d’une omission involontaire de la part du législateur britannique[39], survenue dans un contexte particulier de transition politique et juridique. Elle n’en constitue pas moins une brèche inédite Le Bas-Canada devient alors le deuxième territoire en Amérique du Nord où les femmes peuvent s’exprimer lors d’un suffrage, après l’État du New Jersey en 1776[40],[41].

L’analyse des cahiers de scrutin (poll books) révèle notamment que les femmes ont de l’intérêt pour la politique et la participation aux suffrages. Les recherches montrent qu’elles se prévalent de leurs droits plus que partout ailleurs sur le continent[42],[43],[44]. On rapporte ainsi que la grand-mère de Louis-Joseph Papineau vote en 1809 dans Montréal-Est. Ces sources établissent aussi que des femmes autochtones participent également aux scrutins[45].

Au début du XIXe siècle, alors que la violence entache de nombreuses élections, le vote féminin est remis en question par les hommes politiques. Cette hostilité croissante se produit en même temps que la montée des tensions politiques dans la colonie. Mais qu’ils soient réformistes, libéraux, constitutionnels ou conservateurs, les acteurs politiques de l’époque conviennent tous de l’inanité des femmes dans les affaires publiques[46]. Les députés sont également d’avis que leur contribution peut engendrer des contestations électorales. Toutefois, lorsque des femmes sont concernées par les irrégularités d’un scrutin, ce sont surtout leurs qualifications en tant que votante qui semblent mises en cause[47].

De rares voix s’élèvent pour défendre le suffrage féminin. Parmi elles, une pétition de 1828 déclare que : « Les Pétitionnaires n’ont pas appris qu’il existe dans l’esprit des femmes aucune imperfection qui les placent plus bas que l’homme dans l’échelle intellectuelle [sic][48]». Il s’agit là d’un élément important du débat. Si les femmes sont considérées comme tout à fait aptes à voter, elles en sont jugées indignes en raison de leurs attributs naturels, conformément aux conceptions philosophiques et morales en vogue à cette époque.

En effet, les années 1830 voient s’affronter des conceptions opposées de la liberté et de la conduite des affaires de l’État. Nourrie par la pensée des Lumières[49] et la rhétorique révolutionnaire[50], l’association entre citoyenneté et masculinité devient naturelle dans l’esprit des intellectuels et des législateurs. C’est notamment le cas du républicanisme, dont se réclament les patriotes[51]. Cette idéologie politique considère que l’ordre social est garanti par la division entre la sphère publique, réservée aux hommes et la sphère privée, destinée aux femmes. Toute transgression de ces rôles est alors considérée comme suspecte, voire périlleuse pour l’équilibre de la nation[52]. D’autres voix ajoutent à ce raisonnement l’attirance sexuelle ou les grossesses comme menaces au travail des parlementaires et au bon fonctionnement des institutions[53].

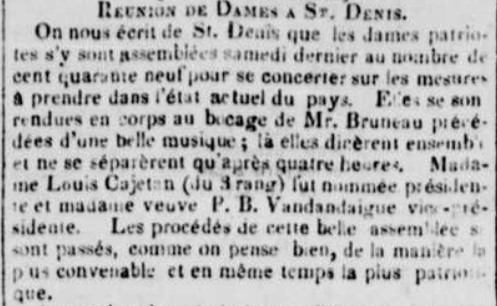

Le développement des journaux et d’une opinion parmi les élites participent à la diffusion de ces nouvelles doctrines. Dans les articles de presse, on constate même une tendance à féminiser l’adversaire politique pour le discréditer. On ne manque pas non plus de souligner l’appui des femmes à une cause ou à une idée comme preuve évidente de son absurdité.

Au printemps 1832, une élection partielle dégénère à Montréal, où des hommes canadiens-français tombent sous les balles des militaires britanniques. Cette tragédie fait monter d’un cran les rivalités politiques et accentue les hostilités à l’égard du suffrage féminin. En effet, les patriotes perdent cette élection où la majorité des votantes auraient soutenu le candidat adverse. Conscient que les électrices anglophones peuvent faire basculer une élection, Louis-Joseph Papineau s’oppose encore plus vigoureusement à la participation des femmes dans la vie civique[54].

Sous les coups de butoir des parlementaires, le suffrage féminin est presque aboli une première fois en 1834 par le vote unanime d’une loi, modifiant radicalement les critères du cens électoral. Le texte prévoit clairement que « aucune fille, femme ou veuve ne pourra voter à aucune élection […], à moins que telles personnes ne possèdent ladite propriété comme cohéritiers[55]». Toutefois, la loi ayant été « réservée[56]» par le gouverneur, elle n’entre pas officiellement en vigueur. Elle est ainsi successivement désavouée par Londres en 1836, puis par une proclamation du gouverneur Archibald Acheson l’année suivante.

Dans les premières décennies du XIXe siècle, les femmes laïques investissent massivement le secteur de l’éducation, plusieurs deviennent enseignantes dans les écoles de rang. Elles sont également très actives dans le secteur caritatif. Ainsi, elles établissent nombre d’organisations de bienfaisance et de soins aux populations les plus fragiles[57]. Comme le note Denyse Baillargeon, on observe à partir de 1840 « un changement notable à l’égard des femmes et de la place qu’elles doivent occuper dans la société[58]».

Les journaux intimes et les relations épistolaires deviennent alors des espaces privilégiés pour l’expression de leurs convictions politiques. On suppose même que certaines correspondances peuvent être le vecteur d’une discrète influence féminine dans la circulation des idées. Assurément, ces écrits personnels sont la preuve que leurs autrices se sentent pleinement concernées par les tensions politiques, dont elles sont seulement les spectatrices[59],[60],[61]. Quelques tentatives d’implication surviennent à travers des regroupements féminins de soutien aux causes patriotes, comme le Club des femmes patriotes de Montréal en 1833 ou l’Association des dames patriotiques du comté de Deux-Montagnes en 1837. Mais ces initiatives ne constituent pas des composantes importantes du mouvement, bientôt insurrectionnel[62],[63].

Lors des rébellions qui secouent le Bas-Canada en 1837-1838, les patriotes n’intègrent pas davantage les femmes dans leurs luttes, en dehors du milieu domestique. Les rares femmes qui s’illustrent au cours de cette période sont plutôt dans le camp des loyalistes, à l’instar d’Hortense Globensky-Prévost ou de Rosalie Cherrier-Saint-Jacques[64],[65]. Cette dernière, cousine de Papineau, s’oppose farouchement aux patriotes dans la presse[66]. Par la suite, la répression sanglante des autorités rend plus visible l’intervention des femmes qui plaident la cause d’un époux exilé ou emprisonné.

Comme le résume l’historien Allan Greer, « L'échec de la rébellion et la défaite des Patriotes n'entraînent évidemment pas d'aucune façon la libération des femmes du Bas-Canada[67]. » L’issue du conflit entraîne même un resserrement de l’accès à la propriété pour les femmes dans le droit coutumier, avec la restriction du droit de douaire[68].

Dans l’indifférence générale, le droit de vote des femmes est révoqué par les réformistes Robert Baldwin et Louis-Hippolyte LaFontaine en 1849 à l’occasion d’une réforme électorale[69],[70]. Le poids d’un système de valeurs patriarcal, conjugué aux nouvelles doctrines victoriennes, a raison de cette timide participation des femmes à la vie civique, considérée par Louis-Joseph Papineau comme une « anomalie historique[71]». Dans une société désormais préindustrielle, le foyer reste donc le principal périmètre d’influence autorisé pour les Canadiennes. Par ailleurs, les femmes autochtones continuent d’être ostracisées, comme le soulignent certains historiens, « La tutelle britannique remplace peu à peu la diplomatie et les alliances, favorisant un enfermement à la fois physique et culturel des peuples autochtones dans un carcan colonial de plus en plus rigide[72]. » Tout comme l’ensemble des Bas-Canadiennes, les femmes autochtones perdent leur droit de vote en 1849. Par la suite, « L’acte pour encourager la civilisation graduelle des tribus sauvages en cette province » de 1857 les écarte définitivement des urnes, en restreignant le droit de vote aux seuls hommes autochtones qui renoncent volontairement à leur statut d’Indien.

Depuis le début de la colonie, à l’aube de la Révolution industrielle, un phénomène se dessine en matière de condition féminine. De fait, à mesure que la société canadienne s’établit, s’organise et se structure, les femmes voient leurs champs d’intervention se réduire, selon un éventail de conditions qui avantagent les hommes à bien des égards. De ce phénomène, il est possible de dégager trois tendances concernant les femmes :

- Qu’elles soient Autochtones, Françaises ou Britanniques, natives ou immigrantes, leurs secteurs d’intervention sont codifiés et soumis à la morale, comme on peut l’observer à la même époque dans les autres nations occidentales ;

- Qu’elles soient esclaves, ménagères, boutiquières ou seigneuresses, leurs degrés d’autonomie demeurent tributaires de l’assentiment d’un homme, sous lesquelles elles sont juridiquement sous tutelle ;

- Quelles soient catholiques, protestantes, laïques ou religieuses, francophones ou anglophones, elles sont bien présentes, actives et pleinement engagées dans la société coloniale.

[1] Cyr, Marc-André. La liberté contre l'État : la part autochtone de l'histoire de la pensée politique. Thèse de doctorat en science politique. Montréal : Université du Québec à Montréal, 2018, p. 250.

[2] Beaulieu, Alain; Gervais, Stéphan; Papillon, Martin. Les Autochtones et le Québec : des premiers contacts au Plan Nord. Montréal : Presses de l’Université de Montréal. 2013, p. 178-179. Voir à ce titre le tableau Synopsis des différences entre les cultures traditionnelles des Autochtones et la culture dominante occidentale.

[3] Basile, Suzy. Le rôle et la place des femmes Atikamekw dans la gouvernance du territoire et des ressources naturelles. Thèse de doctorat. Rouyn-Noranda : Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, 2017, p. 10.

[4] Sioui, Georges, E. Les Hurons-Wendat : l'héritage du cercle. Québec : Presses de l'Université Laval, 2019, p. 210-232

[5] Delâge, Denys. Le pays renversé. Amérindiens et Européens en Amérique du Nord-Est, 1600-1664. Montréal : Boréal Express, 1985, p. 61.

[6] Voyageur, Cora J. « Les femmes des premières nations lors du commerce des fourrures : d’essentielles à redondantes » dans Les femmes et le Canada : épreuves, réussites et lutte pour le droit de vote. Montréal, Québec : ACS = AEC. 2016, p. 16-20.

[7] Watts, Bob. Gouvernance. Atlas des autochtones du Canada, [En ligne]. https://atlasdespeuplesautochtonesducanada.ca/article/gouvernance/ (Page consultée le 17 décembre 2021)

[8] RéQEF. Ligne du temps de l’histoire des femmes au Québec. Avant 1608, [En ligne]. https://histoiredesfemmes.quebec/lignedutemps.html#0 (Page consultée le 17 décembre 2021).

[9] Autant à cette époque qu’aujourd’hui, les conceptions du pouvoir entre les cultures autochtones et allochtones apparaissent conceptuellement si dissemblables que ces questions divisent toujours les spécialistes.

[10] Femmes autochtones du Québec. Comment définir l’identité et la citoyenneté autochtones : enjeux et pistes de réflexion. Kahnawake : FAQ, 2012, p. 4 ; Baillargeon, Denyse. Brève histoire des femmes au Québec. Montréal : Boréal, 2012, p. 14. ; Gilles, David. « Le statut des femmes en Nouvelle-France » dans Essais d'histoire du droit : de la Nouvelle-France à la Province de Québec. Sherbrooke : Éditions Revue de droit de l'Université de Sherbrooke, Faculté de droit, Université de Sherbrooke, 2014, p. 275.

[11] Collectif Clio. L’histoire au Québec depuis quatre siècles. 2e éd. Montréal : Le Jour, 1992, p. 25, 101.

[12] Beaulieu, Alain; Gervais, Stéphan; Papillon, Martin, op.cit., p. 119.

[13] Craig, Béatrice. Les femmes et le monde des affaires depuis 1500. Québec : Presses de l’Université Laval, 2018, p. 95.

[14] Havard, Gilles. Histoire des coureurs de bois : Amérique du Nord, 1600-1840. Paris : Les Indes savantes, 2016. 885 p.

[15] Beaulieu, Alain; Gervais, Stéphan; Papillon, Martin, op.cit., p. 120.

[16] Gingras, Marie-Ève. « Les filles du roi : mythes, réalités et représentations », Cap-aux-Diamants, numéro 114, été 2013, p. 19–22. Près de 1000 mariages et 4500 naissances sont liés à ces immigrantes. Dix après les premiers contingents, la population de la colonie a triplé.

[17] Voyageur, Cora J., op.cit., p. 16-20.

[18] Baillargeon, Denyse, op.cit., p. 14

[19] Ibid., p. 17.

[20] Gilles, David, op.cit., p. 229-283.

[21] Blais, Christian et al. Quatre siècles d’une capitale. Québec : Publications du Québec-Assemblée nationale du Québec, 2008, p. 69-85.

[22] Grenier, Benoît. « Les seigneuresses dans l'histoire du Québec : un pouvoir relatif et circonstanciel » dans Femmes, droits et politique aux XIXe et XXe siècles. Montréal : Éditions Yvon Blais, 2018. p. 3-25.

[23] Grenier, Benoît ; Ferland, Catherine. « « Quelque longue que soit l’absence » : procurations et pouvoir féminin à Québec au XVIIIe siècle », Clio. Femmes, Genre, Histoire [En ligne], 37 | 2013, mis en ligne le 01 juillet 2015, consulté le 15 février 2021.

[24] Baillargeon, Denyse. Repenser la nation : l’histoire du suffrage féminin au Québec. Montréal : Éditions du Remue-ménage, 2019. p. 24.

[25] Desrochers, Lucie. « Elles ont brassé des affaires », Cap-aux-Diamants, numéro 95, 2008, p. 16–19.

[26] Noel, Jan. Along a river : the first French-Canadian women. Toronto : University of Toronto Press, 2013. 356 p.

[27] Craig, Béatrice, op.cit., p. 98.

[28] RéQEF. Ligne du temps de l’histoire des femmes au Québec. 1705, [En ligne]. https://histoiredesfemmes.quebec/lignedutemps.html#24 (Page consultée le 17 décembre 2021).

[29] Smith, Allan T. et al. Communautés religieuses chrétiennes au Canada, [En ligne]. https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/communautes-religieuses-chretiennes (Page consultée le 17 février 2021).

[30] Noel, Jan, op.cit., p. 53-83.

[31] Frégault, Guy. La civilisation de la Nouvelle-France, 1713-1744. Montréal, Société des Éd. Pascal, 1944, p. 28.

[32] Deslandres, Dominique. « Pouvoirs féminins et dynamiques de pouvoir en France et en Nouvelle-France », Cap-aux-Diamants, no 145 (printemps 2021), p.4-9.

[33] Deslandres, Dominique. « Femmes devant le tribunal du roi : la culture judiciaire des appelantes dans les archives de la juridiction royale de Montréal (1693-1760) », Les Cahiers des dix, no. 71 (2017), p. 35–63.

[34] Baillargeon, Denyse, Brève histoire des femmes au Québec, p. 26.

[35] Collectif Clio, op.cit., p. 133 ; Baillargeon, Denyse, Brève histoire des femmes au Québec, p. 23.

[36] Gilles, David. « L’invention d’un système mixte québécois » dans Essais d'histoire du droit : de la Nouvelle-France à la Province de Québec. Sherbrooke : Éditions Revue de droit de l'Université de Sherbrooke, Faculté de droit, Université de Sherbrooke, 2014, p. 339-368.

[37] Collectif Clio, op.cit., p. 95.

[38] Élections Canada. L'histoire du vote au Canada. 3e éd. Gatineau : Élections Canada, 2021, p.35-39.

[39] Baillargeon, Denyse, Repenser la nation, p. 24-26.

[40] Cet état américain demeure une exception dans le paysage constitutionnel de l’époque. Les femmes du New Jersey, ainsi que les immigrants et les Noirs libres, ont été intentionnellement émancipés par la Constitution de 1776. Une réforme de la loi électorale affirme même en 1790 que : no Person shall be entitled to vote in any other Township or Precinct than that in which he or she doth actually reside at the time of the Election.

[41] Kerber, Linda K. « L’action des femmes dans la Révolution américaine » dans Fauré, Christine (dir.). Nouvelle encyclopédie politique et historique des femmes. Paris : Les Belles lettres, 2010, p. 146-167` ; Curry-Ledbetter, Campbell. « Women’s suffrage in New Jersey 1776–1807: a political weapon », The Georgetown Journal of Gender & the Law, 2020, p. 705-723.

[42] Baillargeon, Denyse, Repenser la nation, p. 28.

[43] Cohen, Yolande. « Suffrage féminin et démocratie au Canada » dans Fauré, Christine (dir.) Nouvelle encyclopédie politique et historique des femmes. Paris : Les Belles lettres, 2010, p. 648-668.

[44] Picard, Nathalie. « Les femmes et le vote au Bas-Canada 1791-1840 » dans Les bâtisseuses de la Cité : actes du Colloque Les Bâtisseuses de la Cité dans le cadre de la Section d'études féministes du Congrès de l'Acfas 1992. Montréal : Association canadienne-française pour l'avancement des sciences, 1993, p. 57-64.

[45] Baillargeon, Denyse, Repenser la nation, p. 30

[46] Greer, Allan. « La république des hommes : les Patriotes de 1837 face aux femmes », Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 44, no. 4 (printemps 1991), p. 507–528.

[47] Lalancette, Katéri. La contestation des résultats électoraux au Québec (1841-1875). Mémoire de maîtrise. Québec : Université Laval, 2017, p.75-79.

[48] Pétition déposée à la Chambre d’Assemblée du Bas-Canada, 4 décembre 1828. Cité par Collectif Clio, p. 143.

[49] Larrère, Catherine. « Le sexe ou le rang? La condition des femmes selon la philosophie des Lumières » dans Fauré, Christine (dir.) Nouvelle encyclopédie politique et historique des femmes, Paris : Les Belles lettres, 2010, p.168-207.

[50] Ducharme, Michel. Le concept de liberté au Canada à l'époque des révolutions atlantiques, 1776-1838. Montréal : McGill-Queen's University Press, 2010, p. 150-153.

[51] Greer, Allan, op.cit., p. 507-528.

[52] Baillargeon, Denyse, Brève histoire des femmes, p. 57.

[53] Baillargeon, Denyse, Repenser la nation, p. 28.

[54] Collectif Clio, op.cit., p. 142.

[55] Acte pour régler la manière de procéder sur les contestations relatives aux élections des membres pour servir dans la Chambre d’Assemblée et pour révoquer certains actes y mentionnés, (1834) 4 William IV, c. 28.

[56] Une loi est dite « réservée » lorsque le lieutenant-gouverneur n’y appose pas la sanction royale dans les cas où il estime qu’elle empiète sur les compétences fédérales. Cf « L’histoire des institutions politiques et parlementaires du Québec ». Dans La procédure parlementaire au Québec. 4ème édition. 2021.

[57] Baillargeon, Denyse, Brève histoire des femmes, p. 43-54.

[58] Ibid., p. 55.

[59] Bédard, Mylène, « La lettre comme mode d'expression politique des femmes dans la première moitié du XIXe siècle québécois » dans Femmes, droits et politique aux XIXe et XXe siècles, p. 27-41.

[60] Robillard, Denise. « Marguerite Lacorne, conseillère de Jacques Viger » dans Les bâtisseuses de la Cité : actes du Colloque Les Bâtisseuses de la Cité dans le cadre de la Section d'études féministes du Congrès de l'Acfas 1992. Montréal : Association canadienne-française pour l'avancement des sciences, 1993, p. 37-56.

[61] Randall, Marilyn. Femmes dans l'espace rebelle : histoire et fiction autour des rébellions de 1837-1838. Montréal: Éditions Nota bene, 2013, 434 p.

[62] Collectif Clio, op.cit., p. 158-163.

[63] Laporte, Gilles. Brève histoire des Patriotes. Québec : Septentrion, 2015, p. 119.

[64] Randall, Marilyn, « Femmes dans l’espace public et privé à l’heure des Rébellions de 1837-1838 » dans Femmes, cultures et pouvoir. Relectures de l’histoire au féminin, XVe-XXe siècles. Québec : Presses de l’Université Laval, 2010, p. 245-265.

[65] Baillargeon, Denyse, Repenser la nation, p. 46-47.

[66] Greer, Allan. Habitants et patriotes : la Rébellion de 1837 dans les campagnes du Bas-Canada. Montréal : Boréal, 1997, p.196-197.

[67] Greer, Allan. « La république des hommes : les Patriotes de 1837 face aux femmes », p. 528.

[68] Collectif Clio, op.cit., p. 165.

[69] Acte pour abroger certains Actes y mentionnés, et pour amender, refondre et résumer en un seul Acte les diverses dispositions des statuts maintenant en vigueur pour régler les élections des membres qui représentent le peuple de cette Province à l’Assemblée Législative, (1849) 12 Victoria, c. 27.

[70] Ducharme, Michel, op.cit., p. 278.

[71] Gagnon, Françoise. La constante progression des femmes. Édition 2013. Québec : Conseil du statut de la femme, p. 6.

[72] Beaulieu, Alain; Gervais, Stéphan; Papillon, Martin, op.cit., p. 17.