Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec

Guide thématique

1849-1940 : le long chemin vers le droit de vote et d'éligibilité

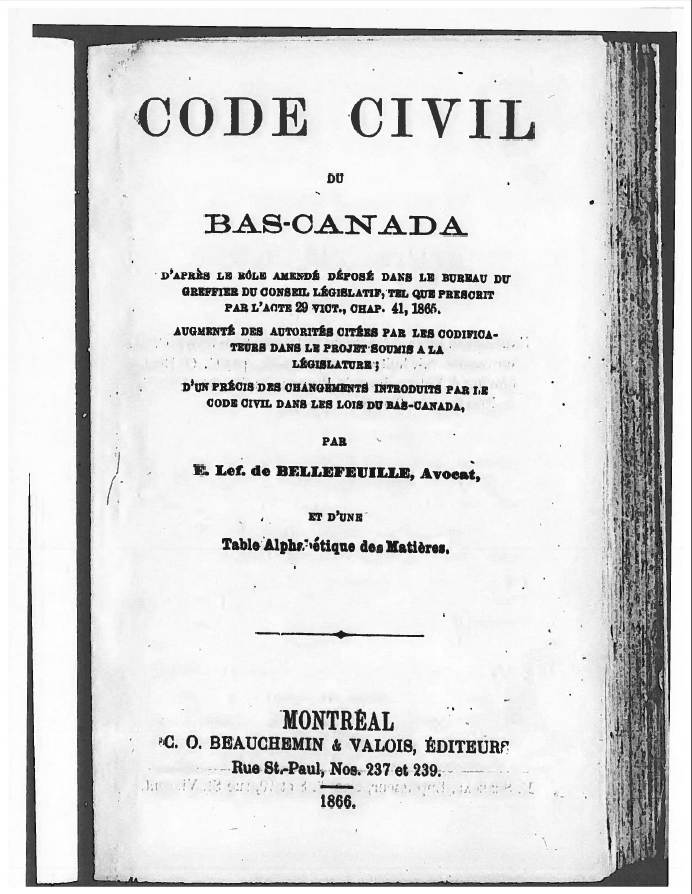

Au cours des années qui suivent les insurrections de 1837-1838, les droits des femmes subissent de nombreux reculs. Le 30 mai 1849, l’Assemblée législative de la province du Canada « normalise » les lois électorales du Bas-Canada et du Haut-Canada, privant toutes les femmes de leurs droits politiques. L’adoption du Code civil du Bas-Canada en 1866[1] par le Parlement consacre l’incapacité juridique des femmes mariées. En vertu d’une loi fédérale adoptée en 1869 sous le gouvernement de John A. Macdonald, les femmes autochtones qui se marient avec des non-autochtones se voient dépouillées de leur statut « d’Indien ». Cette même loi retire à ces femmes le rôle politique qu’elles pouvaient exercer dans certaines communautés : « désormais, les conseils de bandes sont élus par les seuls mâles majeurs du groupe et les femmes n’ont plus aucune voix officielle[2] ». Dans une période marquée par l’ultramontanisme et le conservatisme social et politique, on assiste à une véritable mise sous tutelle des femmes qui entraîne leur repli quasi complet vers la sphère domestique.

Les débuts du mouvement des femmes au Québec (1880-1910)

La décennie 1880 marque la naissance du mouvement des femmes au Québec et au Canada. Comme le souligne l’historienne Denyse Baillargeon, « l’indifférence, ou à tout le moins le silence, qui accompagne la décision des députés de la province du Canada d’éliminer le suffrage féminin en 1849 va faire place, à partir de la fin du XIXe siècle, à un désir toujours plus affirmé d’une partie de la population féminine d’obtenir ce droit[3] ».

En pleine révolution industrielle, de plus en plus de femmes s’intéressent de près à ce qu’on appelle alors « la question sociale ». En milieu urbain, les problèmes de santé publique ne manquent pas. Les maladies infectieuses tuent chaque année des milliers d’enfants, tout particulièrement dans les milieux francophones et ouvriers. D’autres enjeux, comme l’insalubrité des logements, l’alcoolisme, la prostitution ou la criminalité juvénile, sont d’importantes sources de préoccupation[4].

À travers une panoplie d’associations caritatives et philanthropiques, des femmes issues de la bourgeoisie prennent conscience de ces problèmes et proposent des pistes de solution pour y remédier. Elles soutiennent le mouvement de réforme urbaine qui prend forme à cette époque, tout particulièrement à Montréal, mais aussi à Sherbrooke et à Québec. Afin de coordonner leur action, plusieurs de ces associations procèdent à la mise sur pied du Conseil local des femmes de Montréal. Fondé en 1893, le Conseil local des femmes est affilié au Conseil des femmes du Canada, lui-même membre du Conseil international des femmes. L’action du Conseil permet aux associations féminines d’obtenir une meilleure visibilité dans l’espace public. De plus en plus, c’est en tant que citoyennes que ces femmes font entendre leur voix, que ce soit par l’intermédiaire de pétitions, de mémoires ou de rencontres avec les responsables politiques.

On aurait tort de croire que cette action ne fut circonscrite qu’à une frange de la bourgeoisie « progressiste »[5]. À l’automne 1899, des femmes de la classe ouvrière mettent sur pied l’Association pour les droits de la femme. Alphonsine Rodier (Mme Pierre Drolet) en est la présidente. Les membres de l’Association ont des liens étroits avec le mouvement syndical de même qu’avec les premiers groupes socialistes actifs à Montréal, et leurs conjoints y adhèrent.

Dès sa première rencontre, l’Association se prononce en faveur du suffrage féminin[6]. Elle appuie également divers projets de réformes proposées par le mouvement ouvrier, comme la municipalisation des services d’utilité publique. La plupart de leurs revendications rencontrent un accueil positif auprès des syndicats affiliés au Conseil central des métiers et du travail de Montréal, à l’exception du droit de suffrage. Il faut dire qu’à la fin du XIXe siècle, la présence de déléguées dans les assemblées syndicales fait toujours l’objet de débat. Contrairement au Conseil local des femmes de Montréal, qui fait pression à cette époque pour que les femmes contribuables puissent voter aux élections municipales et scolaires, l’Association revendique ce droit fondamental pour toutes les femmes, dix ans avant l’adoption de ce même principe par d’autres groupes suffragistes au Québec.

L’Association pour les droits de la femme est sans doute le plus ancien groupe féministe majoritairement francophone au Québec. À la même époque, le Conseil local des femmes est composé en grande partie d’organisations protestantes dirigées par des femmes de la communauté anglophone. Si des militantes canadiennes-françaises, comme Joséphine Marchand-Dandurand, occupent des fonctions importantes au sein de l’organisation, les francophones restent largement minoritaires. Rares sont les associations catholiques qui adhèrent au Conseil. Cette situation s’explique en bonne partie par l’hostilité du clergé catholique envers la « neutralité » religieuse du Conseil local des femmes. Afin de contourner ce problème, des militantes francophones décident de mettre sur pied leur propre organisation, la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, dont l’objectif est de réunir les groupes féminins catholiques au sein d’une même structure. Fondée en 1907, la Fédération obtient immédiatement l’appui du clergé et devient le fer de lance de l’action féministe catholique au Québec.

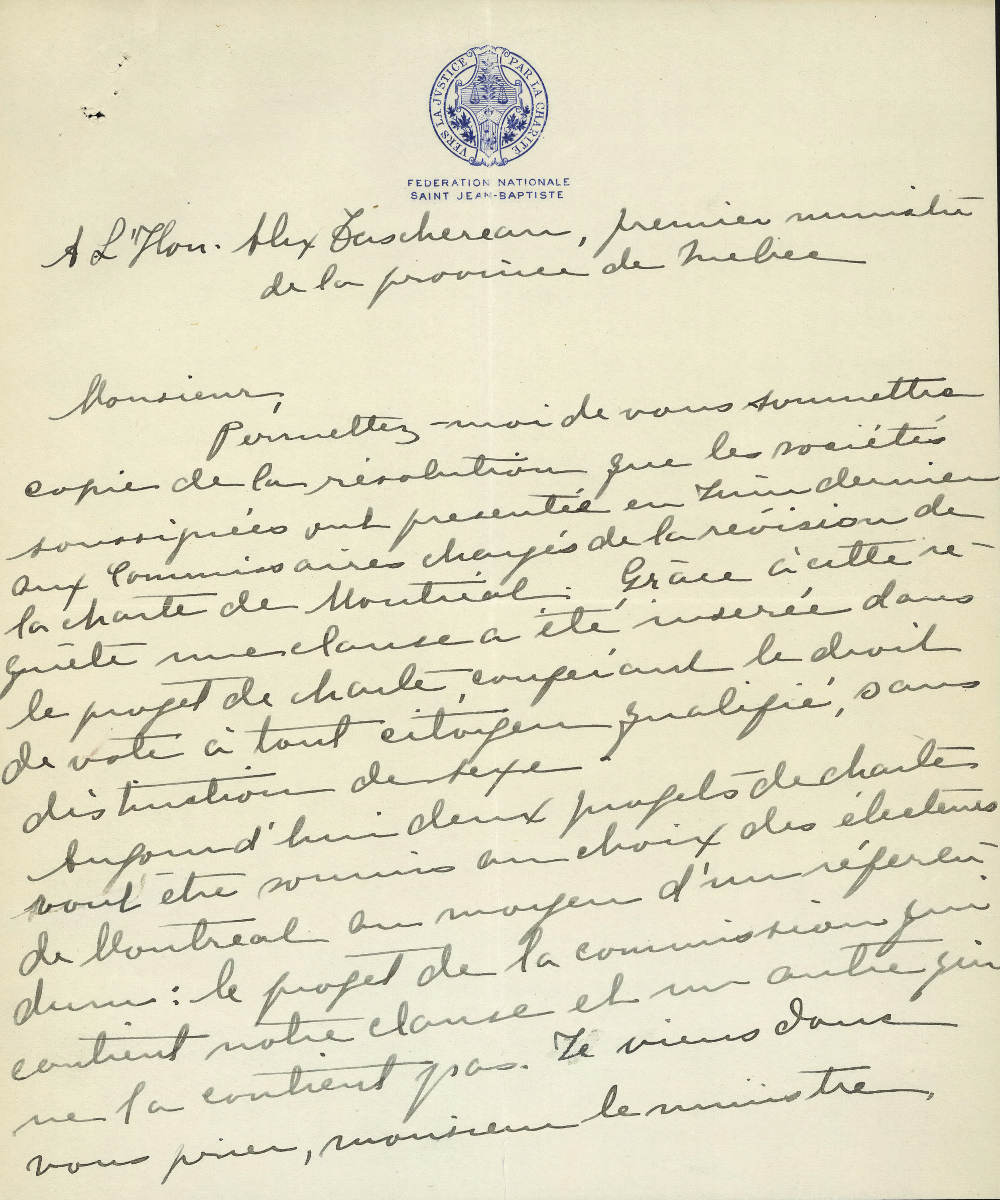

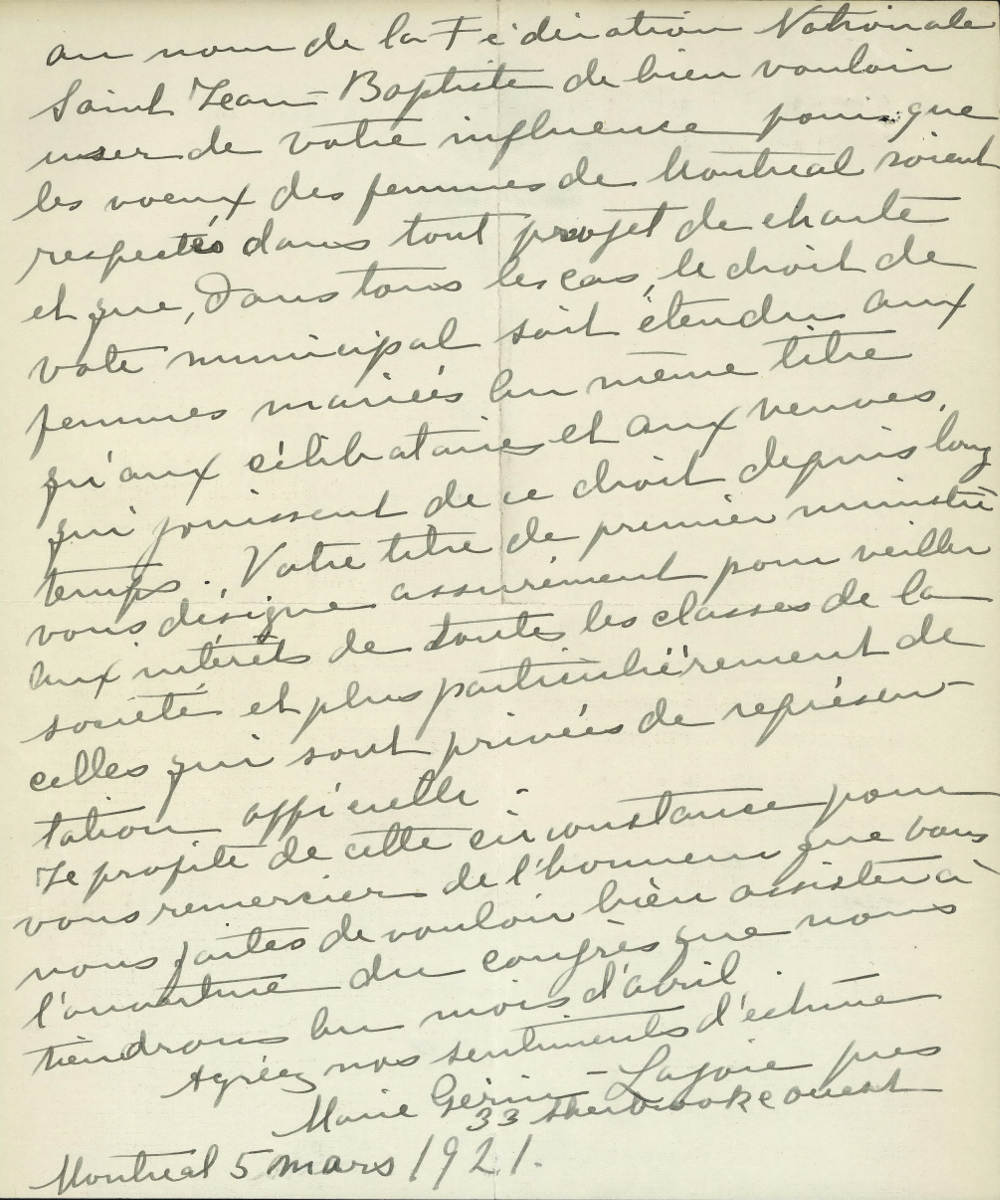

À l’instar du Conseil local des femmes de Montréal, la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste cherche à étendre le droit de vote des femmes aux élections municipales et scolaires sans toutefois revendiquer le suffrage universel[7]. Cette position, en apparence contradictoire, est attribuable au caractère controversé de cette question au sein des milieux catholiques, mais aussi au rôle conféré aux femmes dans la sphère privée. Avant la crise économique des années 1930, les gouvernements provincial et fédéral interviennent très peu sur les enjeux de santé, d’éducation et de soutien aux personnes « indigentes ». Au Québec, ces domaines relèvent principalement des communautés religieuses ou des gouvernements locaux. Les administrations municipales et scolaires sont alors perçues comme étant plus proches des « intérêts féminins » découlant de leur rôle de mère. En 1892, les femmes célibataires propriétaires et les veuves obtiennent le droit de vote aux élections municipales et scolaires sans qu’il leur soit permis de se porter candidates. En 1899, les femmes locataires de Montréal payant des taxes obtiennent à leur tour ce droit. Toutefois, il est fréquemment remis en question, obligeant le mouvement des femmes à s’organiser pour le défendre.

La lutte pour le droit de vote aux élections fédérales et provinciales (1910-1940)

Après avoir mené plusieurs batailles pour garantir le droit au suffrage aux femmes propriétaires et locataires de Montréal, le mouvement des femmes va redoubler d’énergie pour l’étendre aux élections provinciales et fédérales. À partir des années 1910, on voit l’apparition de nouveaux groupes qui se concentrent exclusivement sur cet enjeu : la Montreal Suffrage Association (MSA) (1913), l’Equal Franchise League (1913) de même que le Comité provincial pour le suffrage féminin (1922).

Présidée par Carrie Matilda Derrick, première femme à occuper le poste de professeure titulaire dans une université canadienne, la Montreal Suffrage Association est formée à l’initiative du Conseil local des femmes de Montréal. Comme le souligne Denyse Baillargeon, « la fondation de la MSA découlerait de la volonté de maintenir l’intérêt de la population, surtout anglo-montréalaise, pour la question du vote des femmes en poursuivant les initiatives qu’il avait déjà entreprises[8] ». En 1915, sa présidente rencontre le premier ministre Lomer Gouin pour lui faire part des revendications de l’organisation. Ce dernier lui oppose une fin de non-recevoir, prétextant qu’aucune femme de l’Empire britannique n’a encore le droit de vote lors d’élections générales.

L’hebdomadaire montréalais Saturday Mirror permet de suivre les activités de la MSA et de ses contacts avec des figures de proue du mouvement suffragiste anglais, comme Emmeline Pankhurst. Tout comme le Conseil local des femmes, la Montreal Suffrage Association obtient l’appui d’une partie de l’élite politique et économique anglophone de la métropole, d’où proviennent la plupart de ses militantes les plus actives. Tel n’est pas le cas de l’Equal Franchise League, mise sur pied à la même époque. Cherchant à mobiliser les femmes de la classe ouvrière sur la question du droit de vote, l’Equal Franchise Leaguecompte parmi ses membres des militantes socialistes comme Rachel Ray Press (Mme Ray Mendelsohn) ou Rose Henderson. Signe de l’évolution des mentalités au sein du mouvement ouvrier montréalais, des bannières réclamant le droit de suffrage pour les femmes font leur apparition dans les manifestations organisées le 1er mai pour souligner la Journée internationale des travailleurs[9].

Les groupes suffragistes, en apparence unis autour d’une même cause, vont néanmoins prendre des chemins différents pendant la Première Guerre mondiale. Alors que le conflit s’enlise en Europe, le gouvernement fédéral dépose en 1917 un projet de loi visant à accorder le droit de vote aux mères de soldats partis au front. L’objectif du gouvernement est d’obtenir la majorité nécessaire pour remporter un référendum portant sur la conscription obligatoire. Le mouvement des femmes est divisé sur cet enjeu. La majorité des membres de la Montreal Suffrage Association, favorable à la conscription, se range derrière la proposition du gouvernement, estimant qu’il s’agit d’une avancée importante – bien qu’insuffisante – pour les femmes canadiennes. Autre son de cloche du côté de l’Equal Franchise League : opposées à la guerre et à la conscription, les membres du groupe jugent que la manœuvre du gouvernement est foncièrement opportuniste. Quant à elle, la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, proche des milieux nationalistes, appuie l’effort de guerre tout en étant opposée à la conscription. Au nom d’arguments « maternalistes », elle mène une campagne pour que toutes les femmes puissent enfin exercer le droit de suffrage[10]. Sa présidente, Marie Lacoste-Gérin-Lajoie, envoie un télégramme au premier ministre Robert Laird Borden où elle l’enjoint « de bien vouloir conférer le droit de vote aux femmes au même titre qu’aux hommes […] afin de reconnaitre les immenses services qu’elles ont rendus pendant la guerre en assistant les blessés, notamment dans la Croix-Rouge, et en se livrant à des œuvres humanitaires qui honorent le pays[11]».

En 1918, le droit de vote est obtenu par les femmes aux élections fédérales. Au-delà des arguments de nature démocratique, les services rendus par les femmes pendant la guerre jouent un rôle déterminant dans cette décision. La même année, l’Equal Franchise League adhère à la section de la province de Québec du Parti ouvrier du Canada, qui vient d’être mise sur pied. Des femmes occupent plusieurs postes importants au sein de la nouvelle formation politique. C’est notamment le cas de la militante suffragiste et socialiste Mathilde Prévost (Mme Conrad Lacombe), élue vice-présidente. Elle est remplacée à ce poste l’année suivante par Rose Henderson, laquelle se présente comme candidate ouvrière lors de l’élection fédérale de 1921 dans la circonscription de Saint-Laurent–Saint-Georges. Henderson obtient 510 votes, soit 3,7 % des suffrages exprimés. Pour la première fois dans l’histoire québécoise, le nom d’une femme apparait sur un bulletin de vote[12].

Vers l’obtention du droit de vote aux élections provinciales

Les gains obtenus au fédéral marquent une étape importante dans le combat du mouvement des femmes pour l’affranchissement politique. Les militantes suffragistes actives au Québec devront toutefois redoubler d’efforts pour étendre la portée de ce droit au provincial.

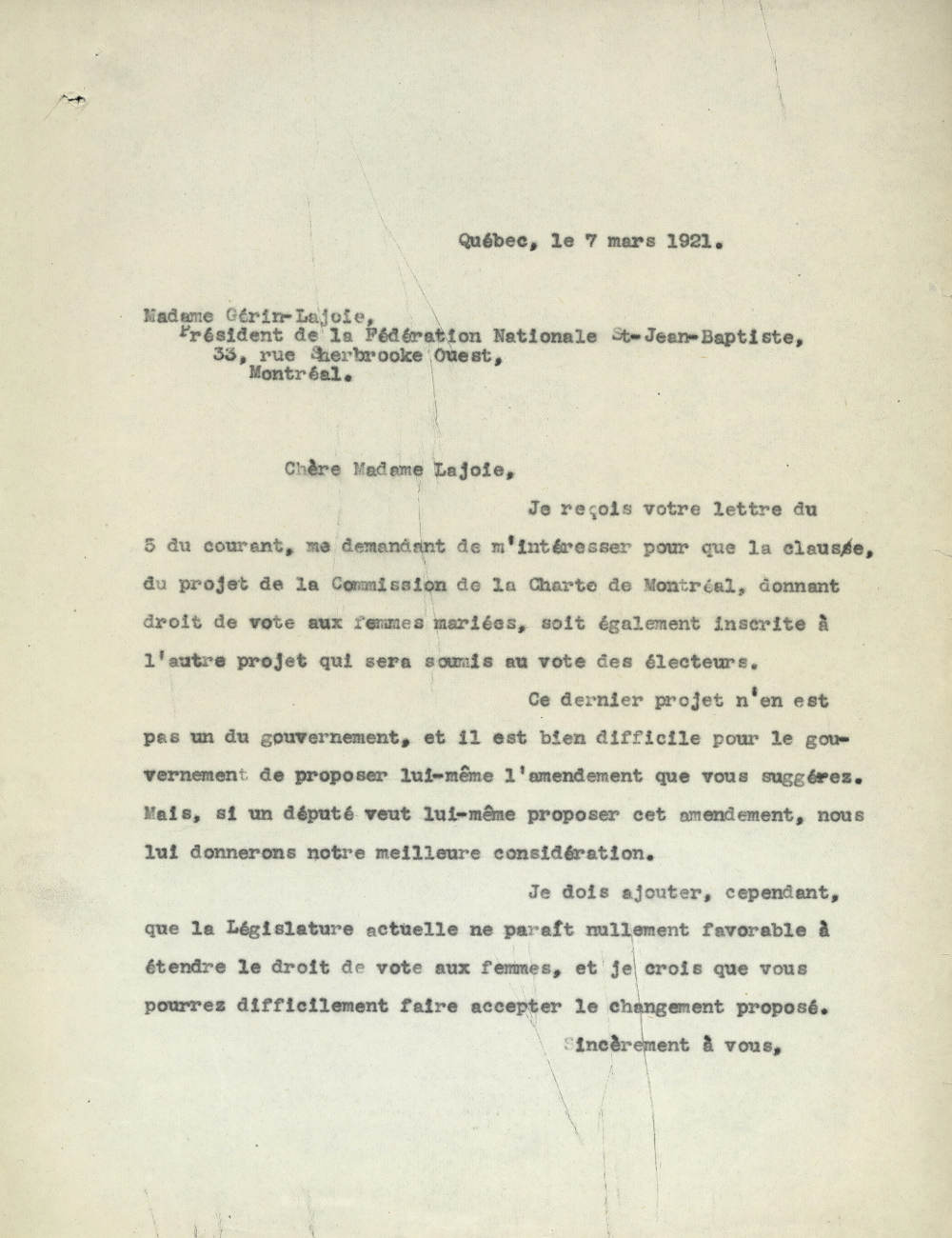

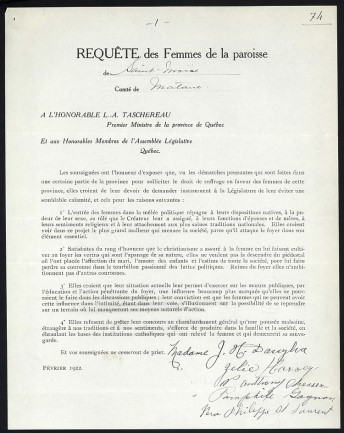

Le vide créé par la dissolution de la Montreal Suffrage Association en 1919 est comblé par la mise sur pied en 1922 du Comité provincial pour le suffrage féminin. Organisation bilingue, coprésidée par Marie Lacoste Gérin-Lajoie et Anna Lyman, le Comité exerce immédiatement des pressions sur le gouvernement libéral dirigé par Louis-Alexandre Taschereau. Ce dernier exprime de profondes réticences face à leurs revendications, citant l’opposition résolue des évêques catholiques du Québec face au suffrage féminin.

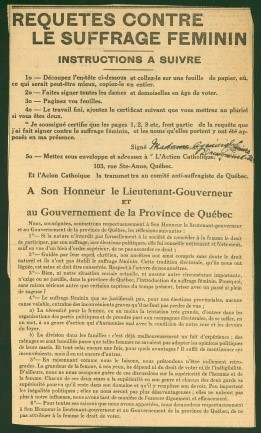

Loin de se laisser abattre, les suffragistes portent leurs revendications à l’hôtel du Parlement de Québec: « le 9 février 1922, elles sont entre quatre et cinq cents à envahir le parlement, anglophones, francophones, mais aussi quelques représentantes de la communauté juive[13] ». Elles déposent une pétition de 3200 noms appuyant le suffrage féminin. Le gouvernement Taschereau reste ferme sur ses positions, prétextant que la majorité des femmes québécoises ne souhaite pas obtenir le droit de vote. La mobilisation des suffragistes est contrecarrée par celle des milieux catholiques et conservateurs, qui parviennent à bloquer l’élan du Comité provincial pour le suffrage féminin. Leur intransigeance place le Québec en retard sur les autres sociétés nord-américaines : une à une, les autres provinces canadiennes adoptent des lois qui garantissent le suffrage féminin entre 1916 et 1922[14].

La lutte pour le droit de vote est relancée à la fin des années 1920 par la mise sur pied de deux nouvelles organisations, l’Alliance canadienne pour le droit vote des femmes (1927), dirigée par Idola Saint-Jean, et la Ligue des droits de la femme (1929), présidée par Thérèse Casgrain. Grâce à leurs interventions, le débat sur la question du suffrage féminin prend de l’ampleur. Les gains obtenus par d’autres femmes ailleurs au Canada les encouragent à poursuivre la lutte. En 1929, le Conseil privé invalide un jugement rendu par la Cour suprême du Canada l’année précédente, qui considérait que les femmes n’étaient pas des « personnes » selon les termes de l’article 24 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Ce faisant, les femmes obtiennent le droit de devenir membres du Sénat. Loin de se limiter à la question du droit de vote, les droits politiques des femmes sont, plus que jamais, intimement liés à d’autres revendications portant sur leurs droits économiques et sociaux, qu’il s’agisse de leur statut juridique ou de leurs conditions de travail[15].

Entre 1927 et 1940, les deux organisations multiplient les démarches auprès du gouvernement provincial, que ce soit par le dépôt de pétitions, de rencontres avec des responsables politiques ou par le biais de campagnes de sensibilisation. Elles cherchent aussi à joindre les femmes vivant dans les milieux ruraux, une tâche ardue jusqu’alors délaissée par les groupes suffragistes établis à Montréal.

Tout au long de cette période, la place occupée par les femmes continue de s’accroître dans la sphère publique. Au plus fort de la crise économique des années 1930, les femmes sont parties prenantes des luttes menées par les sans-emploi afin d’obtenir des secours directs par les différents ordres de gouvernement. Le droit de vote est de plus en plus perçu comme un outil indispensable qui permettrait aux femmes de faire respecter leurs droits fondamentaux.

Les revendications des groupes suffragistes commencent à trouver un écho à l’Assemblée législative. Entre 1927 et 1939, pas moins de treize projets de loi sont parrainés par des députés de différentes formations politiques afin d’accorder le droit de vote aux femmes. La vaste majorité des parlementaires demeure toutefois fermement opposée à tout élargissement. Selon Denyse Baillargeon, « ces députés ne considèrent pas l’absence de suffrage féminin comme un objet de honte pour le Québec. Tout au contraire, leur nationalisme les amène plutôt à se féliciter de ne pas suivre la voie tracée par leurs voisins anglo-protestants et de garder les yeux fixés sur la France où les femmes ne votent pas non plus, comme ils se plaisent à le rappeler[16] ». Pour la classe politique comme pour le clergé catholique, la séparation des sphères privées et publiques demeure plus que jamais nécessaire. Les femmes doivent continuer à jouer leur rôle de gardienne de la foi et de la langue dans la cellule familiale. À leurs yeux, l’extension du suffrage féminin mènerait inexorablement à la « masculinisation » des femmes, prélude à la dissolution de la spécificité nationale canadienne-française.

Malgré les quolibets et les invectives, les militantes suffragistes gardent le cap. Elles sont conscientes des changements qui s’opèrent peu à peu dans la société québécoise et entendent bien mener leur lutte à son terme. En 1939, grâce à l’intervention de Thérèse Casgrain et d’une quarantaine de déléguées au congrès annuel du Parti libéral, la formation politique s’engage à accorder le droit de vote aux femmes une fois portée au pouvoir. Il s’agit d’un virage majeur pour le parti dirigé par Adélard Godbout, jusqu’alors opposé à cette mesure[17]. La victoire libérale lors des élections tenues au mois d’octobre 1939 ouvre la voie au dépôt d’un projet de loi par le nouveau gouvernement. Le 25 avril 1940, la Loi accordant aux femmes le droit de vote et d'éligibilité est adoptée à l’Assemblée législative par une large majorité. Le Conseil législatif fera de même.

Point tournant dans l’histoire politique du Québec, la lutte pour l’obtention du suffrage féminin a mobilisé trois générations de militantes. La reconnaissance de ce droit ne met toutefois pas un terme aux inégalités entre les hommes et les femmes. D’importantes disparités juridiques, économiques et sociales demeurent bien présentes. Un long chemin reste encore à parcourir pour que les femmes obtiennent enfin l’égalité de droit et de fait, dans la sphère publique comme dans la sphère privée.

[1] Par ici la démocratie. Clin d’œil : le Code civil du Bas-Canada, [En ligne]. http://www.paricilademocratie.com/approfondir/femmes-societe-et-politique/966-clin-d-oeil-le-code-civil-du-bas-canada (Page consultée le 17 décembre 2021).

[2] Collectif Clio. L'histoire des femmes au Québec. Montréal : Le Jour, 1992, p. 169.

[3] Baillargeon, Denyse. Repenser la nation : l’histoire du suffrage féminin au Québec. Montréal : Éditions du remue-ménage, 2019, p. 53.

[4] Voir à ce sujet : Copp, Terry. Classe ouvrière et pauvreté. Montréal : Boréal Express, 1978. 213 p.

[5] Voir à sujet : Kelley, Linda; Sangster, Joan (ed.) Beyond the Vote : Canadian Women and Politics. Toronto: University of Toronto Press, 1989. 349 p.

[6] « Nouvelles ouvrières », La Presse, 23 novembre 1899, p. 2.

[7] Cohen, Yolande; Villeneuve, Hubert. « La Fédération nationale Saint-Jean Baptiste, le droit de vote et l’avancement du statut civique et politique des femmes au Québec », Histoire sociale / Social History, vol. XLVI, no. 91 (mai 2013), p. 121-144.

[8] Baillargeon, Denyse, op.cit., p. 93.

[9] « Ils sont opposés à la guerre », La Presse, 3 mai 1915, p. 7.

[10] Cohen, Yolande; Villeneuve, Hubert, op.cit., p. 132.

[11] Baillargeon, Denyse, op.cit., p. 100.

[12] Au sujet de Rose Henderson, voir : Campbell, Peter. Rose Henderson, A Woman for the People. Montréal-Kingston: McGill-Queen's Press, 2010. 394 p.

[13] Baillargeon, Denyse, op.cit., p. 114.

[14] Parlinfo. Droit de vote des femmes au Canada, [En ligne]. https://bdp.parl.ca/sites/ParlInfo/default/fr_CA/ElectionsCirconscriptions/voteFemmes (Page consultée le 17 décembre 2021).

[15] Baillargeon, Denyse, op.cit., p. 126.

[16] Ibid., p. 160.

[17] Voir à ce sujet : Cohen, Yolande. « Retours sur le droit de vote des femmes au Québec avant 1940 : le rôle du parti libéral », Bulletin d'histoire politique, volume 20, numéro 2, hiver 2012, p. 13–24.